「亥の子祝い」はご存知でしょうか?元々は古代中国の行事で、平安時代に日本に伝わり、今でも西日本を中心に行われています。

亥の子祝いの意味や由来、2024年はいつ頃を指すのか?

この日に食べる亥の子餅、同じ日に行われる炬燵開きや炉開きについてもご紹介します。

亥の子祝いとは?意味や由来

「亥の子祝い」とは、子供をたくさん産むイノシシにあやかって、亥の子餅やイノシシのお菓子(和三盆)などを食べて子孫繁栄や収穫祝い、無病息災を祈る祭りです。

亥の子祝いは元々古代の中国の行事にありました。それが平安時代に日本に伝わり、全国に広まります。当時は宮中の年間行事で行われてきました。

江戸時代には、亥の月の最初の亥の日を「玄猪の日」と定められていたので、玄猪の祝い(げんちょのいわい)とも言われています。

現在でも西日本を中心に受け継がれている風習です。

2024年「亥の子祝い」はいつ?

旧暦の10月は亥の月にあたります。

亥の月の最初の亥の日、亥の刻(21時~23時)に「亥の子祝い」が行われていました。

現在では11月の第一亥の日に行われています。2024年は11月7日(木)にあたります。

亥の子餅とは?作り方は地方によって異なる

亥の子祝いの時に、亥の子餅を作って食べる風習があります。又は玄猪餅(げんちょもち)とも言われています。

亥の子餅は元々、大豆、小豆、大角豆(ささげ)、ごま、栗、柿、糖(あめ)の7種の粉を、新米をついた餅に入れたものでした。

しかし現在では、地方や和菓子によって作り方が異なっています。

作り方は、新米にその年に収穫された穀類などを粉にして混ぜ、餅にし、イノシシの子供のうり坊に見立てたお餅。

たくさん赤ちゃんを産むイノシシにあやかって、イノシシの子供、うり坊の形に作られています。

源氏物語に亥の子餅が登場

源氏物語に光源氏と紫の上の新婚第2夜に、亥の子餅が登場する場面があるそうです。

「亥の子突き」が行われる地域も

亥の子餅を食べる以外に「亥の子突き」を行う地方もあります。

「亥の子突き」とは、子どもたちが新しい稲の藁(わら)で作った「亥の子槌(づち)」や、石に縄を付けた「石亥の子」と呼ばれるものを使って地面をたたき、近所を回って、亥の子餅やお菓子、お小遣いをもらいにいくという行事です。

地面をたたくというのは、大地の精霊に活気を与えるためだと言われています。地方によって少しずつ異なっているのがわかります。

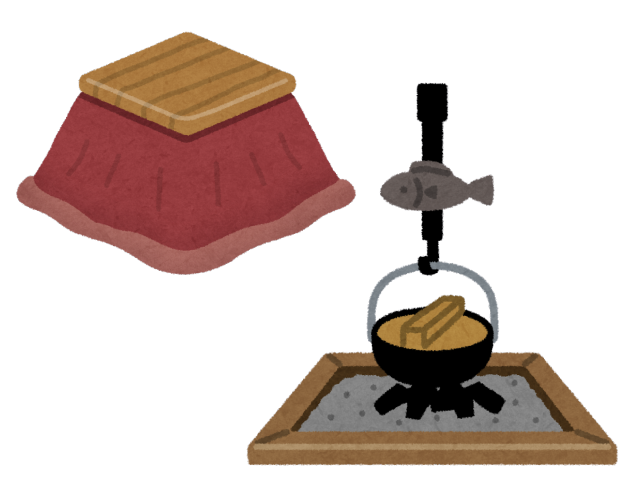

亥の日に炬燵(こたつ)開きや炉開きが行われる地域も

余談ですが、亥の子祝いと同じ日に炬燵(こたつ)開きや炉開きが行われる地域もあります。その理由は、亥は陰陽五行説では「水」にあたり、「火」に強いので火事にならないとされているからです。

亥の月、亥の日にこたつを出したり、囲炉裏に火を入れたりすると、火災から逃れられると言われています。これを炬燵開きや炉開きと言って、風炉を片付けて、炉に火を入れる時期にもなっています。

このように、亥の月の亥の日は、冬支度を始める日にもなっています。

さらに詳しく

亥の子祝いの亥の子餅は行事食です。

関連:行事食